济南南郊医院消化内镜中心专家相马宁教授:解析肠道功能与便秘的 “前世今生”

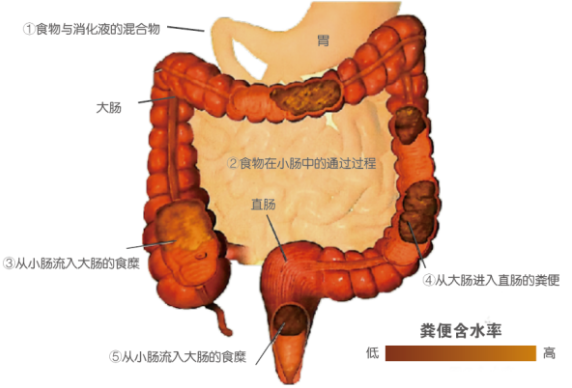

当食物进入人体后,会经历一场精密的消化旅程。首先在胃部与消化液混合成液态食糜,随后进入小肠。小肠用约10 小时完成主要营养吸收,此时剩余的泥状粪便仍含大量水分。这些物质进入大肠后,将在 24~48 小时内完成水分吸收,最终形成粪便经直肠、肛门排出 ——这便是肠道的正常工作流程。长期坐诊济南南郊医院的消化道专家相马宁教授指出:“肠道功能的顺畅运转,依赖于胃、小肠、大肠的协同配合,任何环节的失调都可能引发便秘。”

那么,医学上如何定义便秘?国际通用的《罗马IV标准》(2016 年发表于《胃肠病学》期刊)给出了明确诊断依据:症状持续超过6个月,且近3个月满足以下条件:首先,至少符合两项特征(每项需出现在≥25% 的排便中),包括排便需用力、排出硬便或颗粒状便、排便后有残留感、肛门直肠梗阻感、需手指辅助排便,或每周自发排便<3 次;其次,不用泻药时很少排稀便;同时需排除肠易激综合征。

相马宁教授结合临床经验解释:“很多人认为‘一天不排便就是便秘’,这是误区。便秘的判断需结合排便频率、粪便性状及排便感受存在个体差异。”他强调,大肠的水分吸收功能异常、肠道蠕动减慢,或是肛门直肠肌肉协调不佳,都可能导致便秘。功能性便秘是唯一一个与寿命相关的良性疾病,需要予以重视。

在济南南郊医院消化内镜中心,相马宁教授团队会根据《罗马IV标准》,结合患者的肠道动力检测、粪便性状分析等结果,制定个性化方案。“改善便秘不能依赖泻药,需从调整饮食结构、增加膳食纤维摄入、养成规律排便习惯等方面入手,必要时配合药物或物理治疗。” 理解肠道功能规律,科学应对便秘,才能让消化系统保持健康活力。